再生可能エネルギーを問い直す【5】

70年代からあった超低周波被害

“脱炭素”の御旗の下で回る風車の健康リスク

被害者を封じ込める国の不確かな姿勢

政府は再生可能エネルギーの占める割合を2030年度までに最大38%引き上げることを決めた。脱炭素社会の実現に向け主力電源に転換していくためだが、手放しでは喜べない。風力発電の立地する地域では低周波・超低周波音が原因とみられる健康被害が報告されているからだ。

被害者を封じ込める国の不確かな姿勢

政府は再生可能エネルギーの占める割合を2030年度までに最大38%引き上げることを決めた。脱炭素社会の実現に向け主力電源に転換していくためだが、手放しでは喜べない。風力発電の立地する地域では低周波・超低周波音が原因とみられる健康被害が報告されているからだ。

測定機:ACO TYPE6238L

Measurement day,Measurement time,Frequency-weight,Level Range,Time setting

24/03/17,02:20:00,Z,100dB,003h00m00s

計測地 当別町太美(室内窓際)

風向き 東南東から南東(風車からは逆向き)

風速 2m~3m

天候 曇り

気温 -2.2~-1.5

湿度 88%

日本弁護士連合会は16日、「メガソーラー及び大規模風力による開発規制条例の実効性確保――地域の自然環境及び生活環境を守るための処方箋」と題するオンラインシンポジウムを開催した。現在、全国各地でメガソーラーや大規模風力発電が建設されることにともなって、自然の生態系や景観の破壊、山林崩落等の災害、低周波音による健康被害などが起こり、これに対して開発規制条例を制定する自治体が増えている。今回のシンポジウムでは、地域住民を無視した事業者の乱開発の実情が出し合われるとともに、これに対して実効性のある条例をいかにつくるかをめぐって議論を深めた。また、ポルトガル・ルソフォナ大学教授のマリアナ・アルヴェス・ペレイラ氏が「超低周波音による健康被害」と題する講演をおこなった。

はじめに日弁連の大脇副会長が挨拶に立ち、日弁連が昨年11月、メガソーラーや大規模風力による災害や生活環境破壊を防止するために法改正・条例による対応を求める意見書を提出したこと、同12月、「メガソーラー及びメガ風力が自然環境及び地域に及ぼす影響と対策」と題するシンポジウムを開催したことを報告した。

そして「本シンポジウムは、地域住民のみなさんや自治体との十分な合意形成のもとで、再生可能エネルギーの推進との両立をはかれるようにするために、実効性ある条例制定について、研究者や地方自治体の担当者の方々とともに考えていくものだ」とのべた。

続いて4氏が講演と報告をおこなった。

地域経済には寄与せず 一橋大・山下英俊氏

山下英俊氏

まず一橋大学経済学研究科准教授の山下英俊氏が登壇した。山下氏は、「脱炭素・温暖化対策を環境政策の面だけから見るのではなく、地域社会を持続可能なものにしていくという地域経済政策から考えたい」「国が主導するエネルギー政策は、グリーントランスフォーメーションといいながら原発回帰に進むなど、企業の方を向いたものになってしまうからだ」とのべた。

そして、全国1741市区町村を対象にして再エネについてアンケートをとったところ、「地域の活性化につながる」「地域資源の有効活用につながる」と答えた自治体が、2014年には4割以上あったが、2017年には大きく減り、2020年には3割を切ったことを紹介。また、再エネをめぐって住民とのトラブルが発生している自治体が635団体、36・5%にのぼっており、「再エネが迷惑施設化している」とのべた。

山下氏は、「これを解決するには自治体レベルの土地利用規制の強化が不可欠だ。地権者が同意すれば開発が進んでしまい、住民や自治体が知らないうちに事業者が再エネをつくってしまったことがトラブルの元になっている。地権者だけでなく地域住民、川下の住民をまきこんだ土地利用の意志決定のしくみをつくる必要がある」とのべた。

また、「FIT制度による自治体別年間売電収入試算額(2020年3月)を見ると、多いところでは茨城県神栖市855億円、福島県いわき市770億円などがある。ところがその発電所の本社は多くが地域外(東京など)にあることから利益の多くは地域外に流出し、実際に地元におちる売電収入はその数パーセントだ。植民地的な再エネ立地といっておかしくない」とのべた。

その他、大分県由布市塚原地区では管理できなくなった入会牧野に6500㌔㍗のメガソーラーが、栃木県鹿沼市では前日光県立自然公園内にある戦後の開拓農地跡地に4万6000㌔㍗のメガソーラーがつくられるなど、これまでの地域政策の失敗が凝縮された場所がメガソーラー・バブルの標的にされていると指摘した。

条例逃れ防ぐ法整備を 日弁連・小島智史氏

小島智史氏

次に、弁護士で日弁連公害対策・環境保全委員会の小島智史氏が報告した。

小島氏はまず、「再エネ発電施設を設置するために二酸化炭素の吸収源である森林や自然を破壊することは、地球温暖化対策として本末転倒といわざるをえない。災害の危険性を考慮せずに森林を切り開き、地域住民の安全を危機にさらすような開発は地域社会にも寄与しない」とのべた。

そして、利益を優先することによる開発許可申請書の虚偽記載や贈賄、アセス逃れといった、違法・脱法行為をともなう乱開発が全国で多発していること、その要因は再エネの導入がFIT制度によって高い買取価格を保証する過度の利益誘導のもとに進められてきたこと、加えて開発を規制する法制度が十分に整備されていなかったことにあると指摘した。

小島氏は「メガソーラーや大規模風力がつくられる森林や原野において、大規模開発を規制する包括的な自然保護の法律が日本には存在していない。そこで自治体が地域の実情に応じた開発規制条例をつくることを提言している」とのべ、日弁連の提案について説明した。

また、全国の再エネ規制条例の状況について報告した。現在までに、再エネの開発規制などを定めた240をこえる条例が制定されている。規制対象として、事業を細切れにして条例適用を逃れようとする事業者の抜け道を塞ぐ規定を入れているものがある。また、多くの条例で禁止区域・抑制区域を指定するゾーニングがおこなわれている。周辺住民の同意や説明会の開催、周辺住民との協定の締結を許可要件とするものがあり、事業廃止時の原状回復のための費用の積立を求める規定を入れているものがある。条例違反行為があったときに国への報告を義務づける規定を入れている(事業認定取り消しを想定)ものがある、などの特徴を報告した。

地表を埋め尽くすJRE山都高森太陽光発電所のメガソーラー(熊本県上益城郡山都町)

開発による災害は必然 岐阜大・篠田成郎氏

続いて岐阜大学工学部教授の篠田成郎氏が、太陽光や風力の開発行為が森林にどのような影響を及ぼすかについて報告した。篠田氏は、要旨次のようにのべた。

降り注いだ雨は、直接流出するものもあるが、ほとんどは地中に浸透する。地中に長い期間水を蓄えるので、それは渇水抑制に寄与する。

一方、太陽光パネルが設置されると、地中に浸透する水がなくなり、降った雨のすべてが短時間に直接流出する。渇水抑制に寄与する部分は完全に消失し、保水力は低下する。さらに地表に近いところにある細かい土粒子(表層の黒い腐植土)が流れやすくなる。これを濁質流出というが、太陽光パネルを設置した場合、濁質流出に寄与する部分のみになる。

また、尾根線の直下にゼロ次谷という場所がある。そこは表層崩壊を起こしやすい場所で、とくに要注意だ。2018年7月の豪雨で岐阜県の森林が崩れたのもここだ。

実際、大規模風力がつくられている場所はすべて尾根線だ。風が一番強い場所を選んでいるので当たり前なのだが、そこがもっとも崩れやすい場所になる。

風車の何十㍍というブレードを運ぶために広い作業道をつくるが、水が集まりやすい状態で切り土にして斜面崩壊の原因になっている。集まってきた水を集め、土粒子を沈降させ下流に流さないということが森林作業道では常識だが、それはおこなわれていない。しかも、作業道はとんでもなく広い。

一方、間伐がされている森林の土を見ると、湿っていて黒っぽい。土壌中の微生物が圧倒的に多く、彼らが有機物を分解してくれる。つまり、土壌中に微生物がいることで生き物もおり、生き物がいることで団粒(生き物の粘液でくっついている)ができ、団粒ができることで細かい土粒子が流れにくくなり、水分も保持される。こうした過程で森林の公益的機能が形成される。

ところが太陽光や風力によってこの森林の機能が崩されると、さまざまな影響があらわれ、われわれが気がついたときにはもう遅い。「斜面崩壊・洪水」「渇水・水道事業の断水」「農林水産業への影響」として、後々ボディーブローのように効いてくる。

こうのべた篠田氏は、次に「岐阜県水源地域保全条例」について報告した【図参照】。この条例は、水を後世に残すことを目的につくられたが、特徴は水源の上流にある集水域に注目したことだ。そして上流2㌔までの、集水域を含む森林を開発規制の対象にした。リスクをいかに事前に排除するかに注意を払ったという。

課題は地域の少子高齢化・過疎化であり、地域を活性化させる方策の一つとして、木質バイオマスを発電でなく熱エネルギーとして、地域の中で使うことを始めているという。

最後に篠田氏は、再生可能エネルギーの地産地消を実現した富山県黒部市宇奈月温泉のとりくみを紹介した。ここでは地熱と小水力の電気を利用し、間伐材を使った木質バイオボイラーで暖房をおこない、生産された農産物を地域外に出荷して一次産業を活性化している。

住民同意を必須条件に 伊那市・城倉良氏

城倉良氏

4人目は地方自治の現場から、長野県伊那市の市民生活部長・城倉良氏が「伊那市太陽光発電設備の設置等に関する条例」について報告した。

伊那市でも、2012年のFIT制度の開始以降、太陽光発電の設置が急速な勢いで進んだ。

同時に企業の利益を優先する事業者に対し、災害の誘発や自然環境、景観の破壊を危惧する地元住民が反対運動を起こし、事業者とのトラブルも絶えなかった。しかし、経産省のガイドラインにもとづく市独自のガイドラインには強制力がなく、住民の反対があっても事業者が建設を強行すれば、市はそれを止めることができなかった。

こうしたなか、住民から太陽光発電に反対する署名や請願、陳情が多く提出されるようになった。市議会でも市独自の条例を制定する声が高まり、昨年3月議会で全会一致で条例案を可決した。

条例の特徴だが、まず条例の主旨で、自然環境や景観、市民の生命と財産の保護を優先する考えを明らかにしている。また、禁止区域と抑制区域を設定し、それは市域のほぼ全域を占める。さらに、設備の設置には市長の許可とともに、地元住民(地権者だけでなく、事業区域に隣接する土地の所有者や自治会も)の同意の取得を必須とした。

城倉氏は、「われわれが実際に現場で困っているのは、まさにここだ。事業者のなかにはみずからの利益を優先し、地元の声を簡単に無視する者がいる。説明会を開いた事実だけを示せば、相手に納得してもらったかどうかは二の次という者がいる。住民同意を必須とすることで、結果的に住民の生命と財産を守ることにつながると考えた。FIT制度によって利益を保証される事業者にはその義務がある。この厳しい条例で営業権や財産権の行使を阻害されたとして事業者から訴訟を提起される恐れはあるが、本市にとっては住民の生命と財産を守ることが第一であり、そのために裁判で争うことも辞さないという決意を表明したつもりだ」とのべた。

市民からは、条例の制定を評価する声はあるが、批判する声は届いていないという。また、事業者からは条例施行後1年5カ月の間に、条例に沿った事前協議が9件、そのうち申請許可に至ったのはゼロだそうだ。他の市町村からの問い合わせも多く、同様に住民同意を必須とした条例も生まれている。

城倉氏は、「本市は南アルプスと中央アルプスに囲まれたところにあり、長年にわたり形成されてきた自然環境を次世代に引き継ぐためにこれからも問題に向き合っていく」と結んだ。

その後、マリアナ・アルヴェス・ペレイラ博士が講演をおこなった【別掲】。

悪質さ増す業者の手口 中山間地を食い物に

以上の講演や報告を受け、後半のパネルディスカッションで論議を深めた。

ここでも岐阜県恵那市の建設部長・長谷川公盛氏から、再エネに直面する現場の実情と恵那市で定めた条例が報告された。庄内川と矢作川の上流部分に位置する恵那市では、2017~18年にかけて、地元住民も市も知らない間に大型メガソーラー計画が3件、あいついで判明した。このままでは市民の安全や生活は守れないと、恵那市は2018年に太陽光発電条例の制定に至った。

長谷川氏は、「ところが条例制定後、条例の抜け穴を突こうとする事業者の工作が、巧妙かつ悪質化した。説明会参加者ゼロ人なのに、説明会をやったとして申請書を提出する事業者が出た。事業者が弁護士を連れてきて市長に許可を迫ることもあった。そこで一昨年に条例を改正した。主な改正点は、地域住民を脅すなど事業者の強引なやり方に対して、隣接自治会も説明会の対象とするよう地域住民の定義を改正したことなどだ」とのべた。

日弁連公害対策・環境保全委員会の室谷悠子氏は、「“再エネ事業と地域との共生”が謳われる一方で、事業者が自治体や自治会に寄付という形でお金をばらまくとか、公共的施設の建設に協力するという事例を聞く。これは利益誘導であり、住民を黙らせる手段として使われており、きわめて問題だと考えている」とのべた。

長谷川氏も、「再エネに限らず、地域住民が望まない開発において発生している大きな問題だ。事業者のなかには、条例手続きに必要な書類をいかにそろえるか、地域住民をいかに黙らせるかと考え、そのために利益誘導をおこなう者がいる」とのべた。

また、篠田成郎氏は、「本来なら建設用材に使われなくてはいけないA材を、端材と同じように大規模バイオマスの燃料にしてしまい、発電量の安定的確保をはかるという名目のためだけに、あるべき姿とは違う運用がされている。森林が本来持つ炭素固定機能を生かすことができないばかりか、山間地域は安いエネルギーの供給源にしかならず、地方は収奪されるためだけの草刈り場になってしまう。これはメガソーラーや風力発電でも同じだ」と指摘した。

最後に日弁連公害対策・環境保全委員会の長倉智弘委員長が、「日本の公害対策は、地域の環境を守ろうとする各地方自治体の公害規制条例に始まり、それが国の公害規制立法に発展していった歴史がある。このことを踏まえ、地方自治体の開発規制条例に光を当てた。メガソーラーや大規模風力発電を考える一助としてほしい」とのべた。

南ドイツの黒い森に位置するシェーナウ電力会社は、チェルノブイリ原発事故後の反原発運動をきっかけに市民がつくった電力会社である。ふつうの親たちによる反原発運動が電力の地域独占体制を打ち破り、ドイツ初の自然エネルギー専門電力会社を生んだ。脱原発と自然エネルギーを推進し、現在はドイツ全土16万の顧客に自然エネルギーを供給している。

【映画の紹介】

ドイツ・バーデン=ヴュルテンベルク州レラッハ郡にあるシェーナウという小さなまちの住民たちは、1986年4月26日に起きたチェルノブイリ原発事故を受けて立ち上がりました。

住民たちは、「節電キャンペーン」や「節電コンテスト」をきっかけに、電力供給会社に原発に頼らない電力供給、エコ電力の買取価格引き上げ、節電を促すための電力料金体制の導入を地元の電力会社に要請するも冷たくあしらわれてしまいます。そこで「自分たちで電力会社をつくる」ことを決心したシェーナウの住民たちが、自然エネルギー中心の電力会社を設立するまで軌跡を辿るドキュメンタリー映画です。

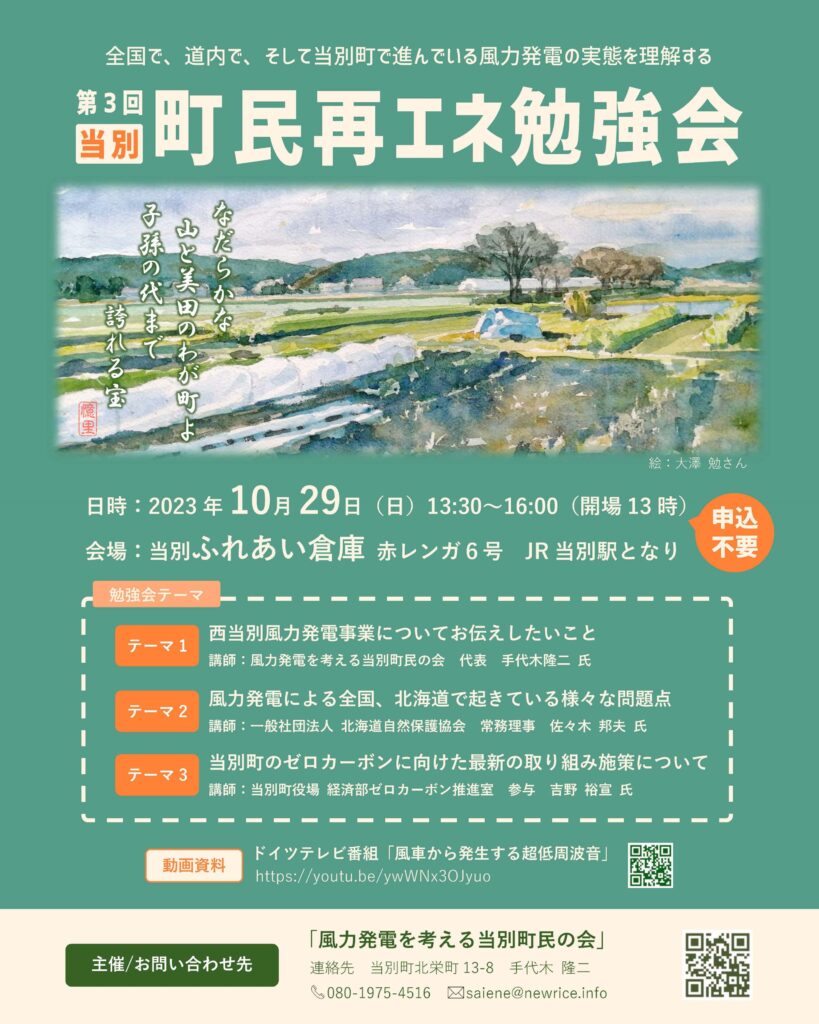

町民主催の勉強会を開催します。

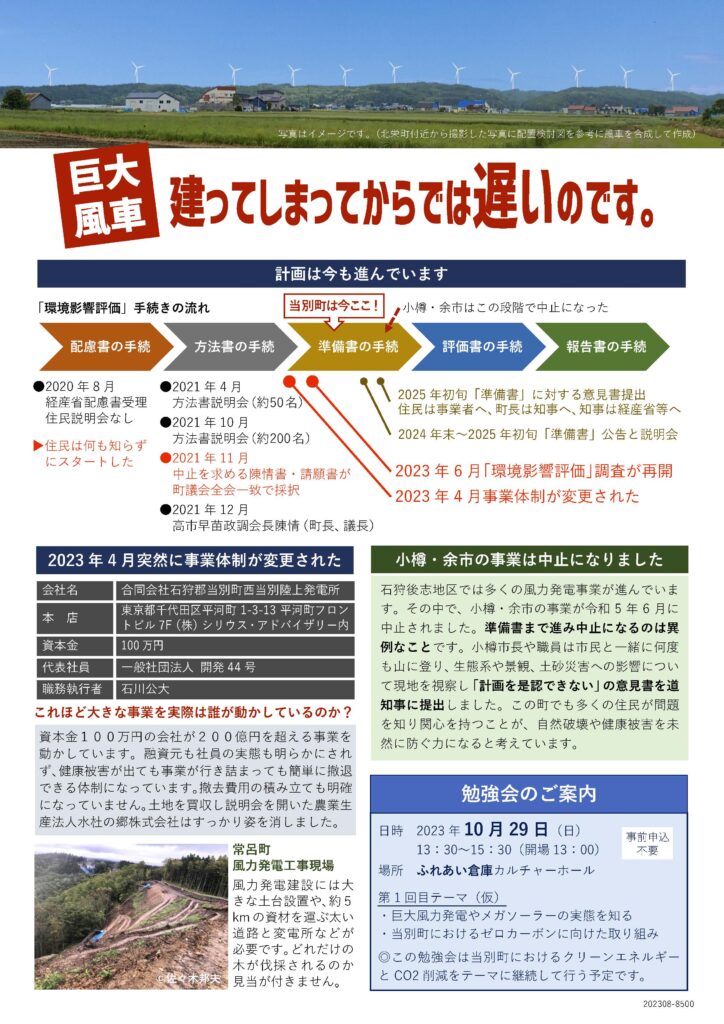

10月1日には、西当別風力発電の事業者による住民説明会が開かれました。環境アセスの手順に則り環境影響評価の現地調査が着々と進められています。手遅れになる前に、この事業の実態と私たちにとって最適な再エネについて一緒に勉強していきましょう。

今回は、10月29日に1回目を行い、1月ごろまでの日程で全3回の開催を予定しています。

現在、当別町では役場や商工会などによりエネルギー関連の勉強会や研究会が開かれています。この勉強会は、町民が中心になり住民に最適な次世代エネルギーを考える勉強会です。

気候変動などの環境問題、心身にまつわる健康への影響、電気代や設備の負担、補助金など家計への影響について、生活者としての観点でこの町のエネルギーについて一緒に考えてみませんか。

事業体制が変更されたこと、環境影響評価の調査が開始されていることについて、住民説明会が開かれました。

事業体制の変更は、農業生産法人 水杜の郷(みもりのさと)が撤退したこと。

事業者の説明は、水杜の郷はあくまで下請けで住民対応や業務遂行上に問題があったため業務委託契約を解除したとのこと。

水杜の郷は以前の説明会で、「この事業を考えて進めてきたのは水杜の郷だ」と明言していた。土地の買収でも全て水杜の郷が買主だった。単なる下請けが膨大な土地の買主になるので不自然な話である。今回の説明会では、水杜の郷がいなくなった本当の理由は明かされなかったし、事業者の態度を見ていると、今後も明かされることはないだろう。

住民からの質問は、事業者や事業そのものに対する不信感から湧き上がるものが殆どだった。

農業の営みや健康に関する心配について、弁華別の農家さんの切実な訴えには聞いている住民も胸を打たれていた。

事業者は、「貴重なご意見ありがとう」と、いうばかり。

1.事業体制について

・事業実施体制の変更

・事業の概要

2.現地調査計画について

・現地調査計画の決定の経緯

・調査スケジュール

・方法書への意見を踏まえた調査計画の内容

3.本事業に係るお問合せ先

※資料自体は無断複製配布が禁止になっています。

※近いうちに事業者のホームページで公開するよう依頼しています。

説明会に参加できなかった方で閲覧希望の方は、ご連絡をお願いいたします。

mg@newrice.info

080-6790-0153

風力発電を考える当別町民の会 鈴木

日本の各地で起こっている、再エネ事業の中国系企業への転売に関する記事です。

当別町で風力発電を進めている事業者と同じ名前がたくさん出ています。

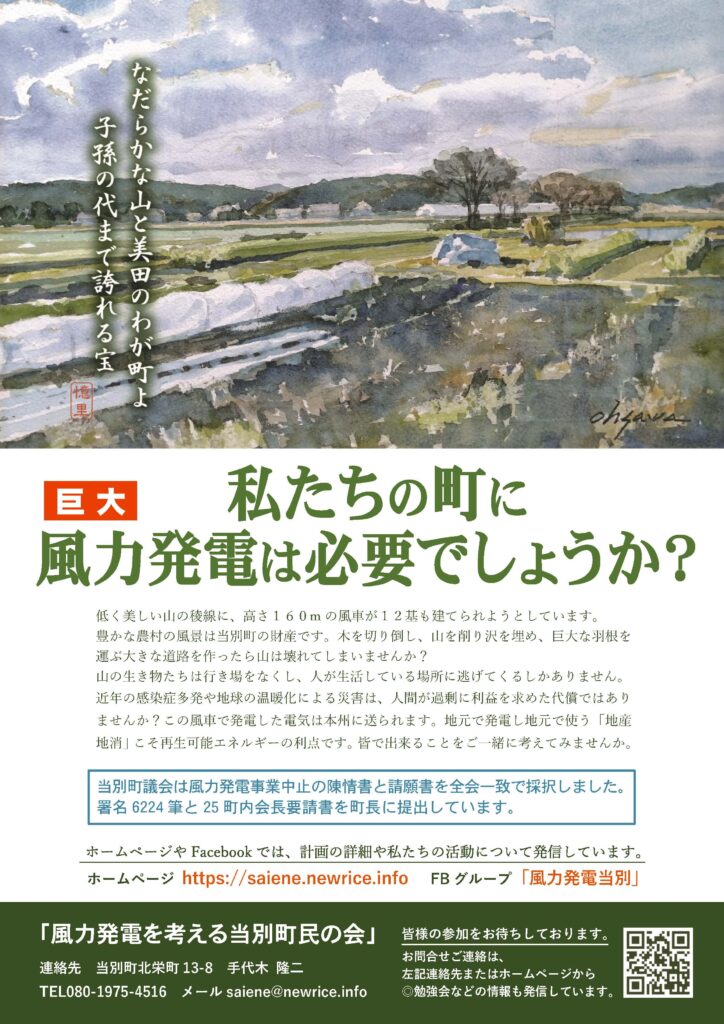

「風力発電を考える当別町民の会」2023年夏版のチラシが完成しました。

反対でも賛成でも、少しでも早く知ってもらい、しっかり考えてもらいたい。

そのためにできるだけ多くの町民にまずは知ってもらう活動を行っていきます。

6月に完成したポスターは約150か所に掲示してもらいました。

9月中旬から、町内全戸を目標にチラシを配布いたします。

質問1 損害保険ジャパンの「自治体新電力保険」のいいところと悪いところを10個あげて

いいところ

電力調達費用の安定化が図れる。

自然災害による電力供給停止のリスクが軽減される。

電力価格変動のリスクが軽減される。

電力供給の安定性向上に貢献できる。

地域の経済活性化に貢献できる。

脱炭素社会の実現に貢献できる。

電力事業の収益性向上に貢献できる。

電力事業のリスク管理に貢献できる。

電力事業の経営改善に貢献できる。

悪いところ

保険料がかかる。

保険金が支払われないケースがある。

保険の適用範囲が限られている。

保険の条件が複雑である。

保険の申し込み手続きが煩雑である。

保険の解約手続きが煩雑である。

保険の契約内容を変更する手続きが煩雑である。

保険の事故が発生した際の対応が煩雑である。

保険の保証内容に不満がある場合の対応が煩雑である。

この保険は、自治体新電力事業者向けの保険であり、電力調達費用の安定化や自然災害による電力供給停止のリスク軽減などを目的として提供されています。しかし、保険料がかかる点や保険金が支払われないケースがあることなど、デメリットもあります。そのため、加入を検討する際には、メリットとデメリットをよく比較検討することが大切です。

質問2

電力会社向けの保険は他にもあるか?

はい、電力会社向けの保険は他にもあります。主な保険の種類は以下の通りです。

電力供給障害保険

電力価格変動保険

電力事業者賠償保険

電力事業者火災保険

電力事業者盗難保険

電力事業者人身傷害保険

電力事業者責任保険

電力事業者機械損害保険

電力事業者輸送保険

電力事業者建設保険

これらの保険は、電力会社が事業活動を行う上で発生するリスクを補償するものです。電力会社は、自社の事業活動に応じて、必要な保険に加入する必要があります。

質問3 この中で義務付けされている保険はあるか?

電力会社向けの保険の中で、義務付けられている保険はありません。しかし、電力会社が事業活動を行う上で、ある程度の保険に加入することは一般的です。例えば、電力事業者賠償保険は、電力会社が第三者に損害を与えた場合に、その損害を補償する保険です。この保険は、電力会社が電力供給を行う上で、必ず加入しなければならない保険ではありませんが、加入しておくことで、万が一の事故に備えることができます。

以上、この回答を検証する知識はありませんが、見解の部分は常識の範囲かと思います。

2023年7月18日(火)19時~21時、商工会館にて、当別町ゼロカーボン勉強会の第4回目が開かれました。

当別町や近隣におけるこれまでの取り組みの確認と現状の分析を行い、大まかな今後の方向性についてディスカッションを行った。

勉強会は商工会青年部が中心になり、役場の担当者や道総研の専門家のほかに、町内在住の20代から70代の広い世代が集まっている。町内の主要産業である農家の若手も参加している。

話が進むと、やはり行きつく先のキーワードは「地産地消」になる。それは電力エネルギーだけでなく、肥料や飼料にいたるまで課題や構想はとどまらない。

次回はこれまでの話を少し整理し、地域電力構想の具体化に向けて道内または道外での参考事例をまとめておく。